Moderne, vous avez dit moderne ?

Ce titre pour dire, d’emblée que de « Moderne » il n’y a pas de définition qui ne soit en dehors de la « subjectivité d’un énonciateur ».Meschonnic, Modernité Modernité.

De fait, que dit le dictionnaire Littré ? Ceci: « Moderne » : « Qui est des derniers temps » et pour l’histoire moderne, celle qui commence à la Renaissance « jusque’à nos jours », et en peinture, pour l’école moderne, « l’école d’aujourd’hui». Moderne est ce qui est à la « mode » de maintenant. Dans tous ces exemples, la définition est subjective, elle renvoie toujours à une situation d’énonciation.

Ce qui pour autant n’empêche pas de distinguer des époques, avec des dates symboliques : 1453 pour les temps modernes (fin de la guerre de cent ans), les temps modernes depuis la découverte du nouveau monde (1492), la Renaissance et la Réforme.

Plus intéressante peut-être cette réflexion d’Aragon : Moderne serait « le point névralgique de la conscience d’une époque : c’est là qu’il faut frapper »Aragon, « Introduction à 1930 », La Révolution surréaliste n° 12, 15 décembre 1929, p. 58. . Moderne sera ce point névralgique en quête de son sens.

On pourrait multiplier les découpages temporels et le sens qu’on leur attribue, à l’infini… étant entendu qu’il faut bien toujours en revenir au présent de l’énonciation.

Ce qui n’empêche pourtant pas cette habitude prise d’assimiler le « moderne » au « nouveau » et cette facilité dualiste de l’opposer à l’ « Ancien ». Une opposition parfois vécue (voulue) et représentée comme une rupture radicale.

Rupture absolue, selon cette fameuse formule de Rimbaud (comprise à contre sens, on le verra) : « Il faut être absolument moderne ».Rimbaud, Une saison en enfer.

La rupture se veut alors (et se prétend), totale, radicale : rupture avec la société, rupture avec les techniques, rupture avec les représentations mentales, rupture avec la tradition…

Plus de tradition, plus de transmission. La rupture peut alors être le fait civilisationnel, clairement daté dans l’époque. Cette crise de la transmission par exemple, W. Benjamin l’avait analysée dans son essai « Le conteur ». La faute en incombe à la guerre de 14-18, qui a plongé les hommes dans un monde inintelligible où la transmission de génération à génération s’est rompue. On sait déjà que pour Freud le traumatisme de la grande guerre a altéré les capacités narratives et d’historisation des sujets, et que à la remémoration s’est substituée la compulsion de répétition.

En plein désastre de la guerre de 14-18 naît cette rupture totale, cette « bouffonnerie issue du néant » qu’est le dadaïsme. Lequel remonte à loin finalement car c’est à Descartes parait-il que Tristan Tzara (figure emblématique du mouvement « Dada » qui prône et pratique la subversion de toutes les « valeurs » traditionnelles, classiques) reprend cette déclaration : « Je ne veux même pas savoir qu’il y a eu des hommes avant moi ». Tabula rasa donc que le fameux « Cogito ».

Dans la suite du dadaïsme, le surréaliste Breton osera dire que « l’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule ».

« Dada, surgit en 1916. Face aux hécatombes démentielles du front occidental, il annonce la mort de la raison. Il vide le langage et la syntaxe de tout sens vérifiable. Tournant en dérision le discours raisonné et la rhétorique, Hugo Ball (pianiste, dramaturge, appartenant à la mouvance dadaïste) chante:

Hollaka hollaka

Blago bung

Blago bung

Bosso fatata

Ü ü ü ü

ll s’agit bien ici du prolongement jusqu’à l’absurde et au grotesque, de cette rupture radicale, inscrite au coeur du langage et du sens, « faille géante » entre signifiant et signifié, que G. Steiner date des années 1870 :

« C’est cette rupture de l’alliance entre le mot et le monde qui constitue une des très rares révolutions authentiques de l’esprit dans l’histoire de l’Occident et qui définit la modernité elle-même. »G.Steiner, Réelles présences, Les arts du sens, p. 121.

Nous ne sommes plus, à partir de la deuxième moitié du XIX° dans l’ « époque du logos, du discours de l’être, dans l’époque où le mot disait l’être (et c’est bien ce que signifie l’expression vulgarisée de « mort de Dieu »). Depuis Mallarmé il y a divorce entre le langage et le référent.

(« Je dis “fleur”, absente de tout bouquet ». Ce mot « n’a ni tige, ni pétale, ni épine. Il n’est ni rose, ni rouge, ni jaune. Il n’en émane aucun parfum ». Il n’est plus qu’un « signe vide » et « arbitraire » diront les linguistes, en particulier Saussure qui « lui donnera forme systématique et canonique »).cf. Mallarmé, Divagations.

Depuis Rimbaud, la première personne est déconstruite (« Je est un autre »), l’unicité du « je » est mise à mal, l’ego n’est plus lui-même pour lui-même, la formule prend l’exact contre-pied de celle du « Buisson ardent », la révélation de Dieu à Moïse dans cette tautologie: « Je suis celui qui suis ». Ces deux entreprises, et tout ce qu’elles impliquent, font éclater, dit Steiner, les fondations de l’édifice hébraïco-hellénico-cartésien qu’occupait la ratio et la psychologie de la tradition de la communication occidentale.»

La voie est alors ouverte à toutes les déconstructions possibles de la… post-modernité !

Dans la suite du Dadaïsme s’inscriront le culte de l’absurde, de l’existentialisme, les happenings. (Steiner)

Avant d’en arriver aux avatars postmodernes de ce parti pris de radicale tabula rasa, il faut commencer par voir combien la spécificité même du Moderne ne pouvait s’appréhender que par rapport à l’Ancien, et comme hanté toujours par un Dieu garant de son propre logos.

Même si (Meschonnic le répète suffisamment dans son « Modernité Modernité »), on ne saurait tout réduire au binaire, il reste assez instructif de partir d’une classique, conventionnelle, étude différentielle, donc de la dualité ANCIEN / MODERNE pour mesurer leur articulation dialectique-dialogique puis, dans notre actuelle postmodernité, leur propre déconstruction simultanée.

Autrement dit, et pour nous résumer, le « Moderne », comme rapport d’une situation présente , au passé, à l’Ancien ou à l’originaire, est une autre façon d’aborder le rapport du sujet à la transcendance, à Dieu et à la mémoire qu’il en a.

La question du « Moderne », vue sous l’angle de la crise du sens, sera donc articulée de la façon suivante :

1) L’ANCIEN : Référence absolue aux valeurs transcendantes (Platon) et incarnées (Christianisme). Modèle idéal indépassable. (Illustration: La beauté de Baudelaire)

2) Le MODERNE: Dans le présent d’un temps qui ne fait que passer, Irruption fugitive d’un éclat d’éternité. Relation inquiète à l’ « Ancien » maintenue. (Illustration: À une passante de Baudelaire).

3) Le POST-MODERNE: Rupture radicale et sans retour avec l’ « Ancien ». Déconstruction systématique de la métaphysique (Platon); liquidation du christianisme, de l’identité et pour finir, du réel.

1. L’Ancien: « La Beauté »

Je suis belle, ô mortels ! comme un rêve de pierre,

Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour,

Est fait pour inspirer au poète un amour

Eternel et muet ainsi que la matière.

Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris;

J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes;

Je hais le mouvement qui déplace les lignes,

Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.

Les poètes, devant mes grandes attitudes,

Que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments,

Consumeront leurs jours en d'austères études;

Car j'ai, pour fasciner ces dociles amants,

De purs miroirs qui font toutes choses plus belles :

Mes yeux, mes larges yeux aux clartés éternelles !

« La Beauté », Beauté en soi, unique et majuscule, abstraction idéale, parle.

Elle parle du haut de son être majestueux, elle parle, sujet de son énonciation (le « je », indicateur de subjectivité qui ne se réfère à rien qui soit extérieur à celui qui parle) et ce qu’elle dit pour commencer est une quasi tautologie : « Je suis belle » (autrement dit : « Moi, la beauté, personnifiée, je suis ce que je suis: « belle »). Puis définit son être en relation avec la quête qu’elle suscite , elle parle dans l’une de ces « grandes attitudes » rhétoriques qu’est la prosopopée, cette figure du sublime, apostrophant de façon quelque peu véhémente et emphatique les « mortels », terme qui d’emblée par l’assonance qu’il constitue avec « belle » annonce et renforce l’antithèse avec le « Éternel », mis en relief, (rejet au début du quatrième vers) mais fait également résonner (tel est le propre de la rime) une correspondance, un écho.

« Belle » assonne avec « mortel », qui rime avec « Éternel », suscitant, dans cette orchestration plus large de sonorités ouvertes en è (« belle », « mortels », « rêve », « pierre », « Éternel », « muet », « matière »), un effet à la fois de correspondance par l’euphonie et d’antithèse par le sémantisme : l’éternité ontologique de la Beauté s’oppose à la mortalité de l’homme et du poète dont la quête amoureuse est pourtant elle-même éternelle. Et tout cela dans une heureuse ouverture sonore.

Cette permanence de la beauté comme de la quête douloureuse, difficile, voire impossible qu’elle suscite, justifie pour tenter de l’approcher métaphoriquement, ce sémantisme minéral du « rêve de pierre » , des « fiers monuments » et d’un « amour / Éternel et muet ainsi que la matière ».

(Bien plus tard, un poète comme Celan, dans sa recherche d’approcher l’indicible, parlera de « steinwut » / « rage de pierre »).

Approcher l’indicible… c’est peut-être bien de cela en effet qu’il s’agit.

Souveraine et idéale, la Beauté « trône dans l’azur », un azur au-delà du monde sensible, d’où l’évocation des « cygnes », figure par excellence, chez Baudelaire, de l’exil terrestrecf. Le Cygne des « Tableaux parisiens ». , d’où la froideur et l’indifférence de son « coeur de neige », et l’énigme insoluble et incompréhensible d’un « sphinx » qu’elle représente sur quoi bute l’éternel mutisme du poète. Mutisme, certes, au coeur même de son éloquence lyrique, car l’on sait, comme le note sarcastiquement Marcel Aymé, qu’il n’est rien de plus disert qu’un poète.

Reste qu’une telle éloquence n’épuisera jamais ce qui serait à dire et qui toujours sera tu. D’ailleurs le latin « muttum » signifie moins l’expression d’un silence absolu que l’émission d’un son sourd. Le mutisme du poète est un mutisme qui ne cesse de « souffler mot ». Bruit de fond inépuisable autour de l’indicible mystère du Beau, du Vrai, du Bien, dans une perspective platonicienne qui est à l’évidence celle de Baudelaire. Indicible comme « Le langage des fleurs et des choses muettes » du poème « Élévation ».

(Rimbaud, pour sa part, dans Une saison en enfer, dira « Je ne sais même plus parler » , tout en continuant évidemment, de parler. C’est que, comme le dit Pierre Brunel, « L’enfer ce serait à la fois l’impossibilité de parler et l’impossibilité de ne pas parler »).Une saison en enfer, édition critique par Pierre Brunel.

Un Beau statique, un monde où l’on se satisfait d’une ascèse purement contemplative. Un monde hors temps, un monde de « Vie antérieure » ici plus « antique » que chrétien. Un monde figé dans une fascination intemporelle.

Quant à ce vers tant admiré : « Je hais le mouvement qui déplace les lignes », que Marcel AyméMarcel Aymé, Le confort intellectuel, Flammarion 1949, pp. 28 et suiv. qualifie d’ « absurde » au nom d’une valorisation a priori du vivant, il ne tient pas compte de ce que les « austères études » dans lesquelles les poètes se consument et la fascination dans laquelle ils sont plongés sont justifiés par leur recherche non pas d’ « une » (une parmi d’autres) idée de la beauté mais de l’Idée, majuscule, essentielle, unique, de la Beauté, de l’essence immuable de LA Beauté.

Contrairement à l’Hippias de Platon dont Socrate se moque ironiquement, entreprendre la recherche difficile de la Beauté en son essence n’a rien à voir avec l’énumération des choses belles, lesquelles ne sont belles « que par le beau », le beau « par soi-même ». Tout comme « La beauté » de Baudelaire qui déclare, qui dit ce qu’elle est et qui est ce qu’elle dit: « Je suis belle…! ». Je suis ce que je suis : belle ! Là encore, la tautologie n’est pas loin.

Logique alors la froide indifférence de la Beauté dans une perspective platonicienne car Insensibles aux affections humaines sont les dieux, dans leur perfection. « Un dieu ne se mêle pas à l’humain » dit Platon dans Le Banquet.

Alors, « Dociles amants » assurément les amoureux de la Beauté (du Bien comme du Vrai) puisque, dit Platon dans le Banquet, « Eros est relatif aux belles choses », il se rapporte aux belles choses et les belles choses sont objets de sa convoitise, lesquelles participent de LA Beauté, quasiment inaccessible chez Platon sans initiation, sans « austères études » ici, pour Baudelaire.

En conséquence de quoi l’incarnation de l’idée éternelle de beauté, se fera mimétique. D’où ces « grandes attitudes » dit la Beauté, « Que j’ai l’air d’emprunter aux plus fiers monuments ». Et c’est là, dans cette mimesis qui se fonde sur des « modèles » mémorables Pour Pierre Emmanuel un « monumentum » est tout ce qui rappelle le souvenir et particulièrement le souvenir des morts. , que se trouve la raison essentielle de privilégier l’Ancien sur le Moderne : les morts sont des modèles indépassables qui engagent à les imiter.

D’où cette formule de Bernard de Chartres, assez régulièrement reprise, des « nains montés sur les épaules des géants », métaphore des nains modernes sur les épaules des géants antiques que l’on retrouve dans les Contes de Perrault, dans Les voyages de Gulliver de Swift et dans la Scienza nuova de Vico.

D’où encore, l’hypothèse d’un âge héroïque primitif, et de modèles anciens indépassables. L’idée est amplement développée par le Pseudo-Longin traduit par Boileau. Hérodote est grand imitateur d’Homère, Platon de même et les grands Anciens doivent apparaître comme une sorte de tribunal au jugement duquel se mesurer.

Boileau, conformément à l’acception platonicienne du « Beau » (du « kalos » grec), associe beauté esthétique et morale, association qui se retrouve dans ce sonnet de « La Beauté », tout particulièrement dans la qualification de ses yeux : ce sont de « larges yeux aux clartés éternelles » qui, « purs miroirs » font « toutes choses plus belles », dans une acception à la fois esthétique et morale de cette « pureté » et de cette « beauté ».

Dans son éreintage systématique du poème de Baudelaire, Marcel Aymé qui s’obstine à n’entendre l’adjectif « large » que dans un sens purement physique, a tort de considérer que c’est un mot « vide de sens ». Car « largus » n’est pas « latus ». Il y a dans « largus » toute une idée d’abondance, de jaillissement, de profusion, de prodigalité, de générosité ou de « largesse » précisément, de beauté morale donc et non seulement physique. Et ce à nouveau par une opération de pure mimesis de ses yeux, « purs miroirs » qui ne se bornent pas à réfléchir les choses mais, de par leur pureté même, à les révéler dans leur participation à l’essence même de la Beauté.

Comme une manne céleste, la largesse des yeux vient du haut.

L’Ancien ainsi conçu est synonyme de valorisation absolue de l’origine, après quoi tout ne serait que déclin. Telle est bien la thèse de Joseph de Maistre, le maître à penser de Baudelaire, et plus tard, d’Oswald Spengler dans son Déclin de l’Occident qui a si fort marqué les esprits dés sa parution en 1916, en pleine guerre civile européenne. Il y décrit « un Occident condamné à périr au terme d’un cycle vital que les civilisations partageraient avec les organismes de la nature ».cf. Enzo Traverso 1914-1945, La guerre civile européenne.

La vie, le temps, ne seraient donc que déclin et chute depuis les origines. Non seulement le Progrès n’est qu’un mythe (celui-là même d’une certaine conception du Moderne) mais la vie n’est que déclin, décadence, règne de l’entropie.

« Quoi de plus absurde que le Progrès, lance Baudelaire dans ses Fusées, puisque l’homme, cela est prouvé par le fait journalier, est toujours semblable et égal à l’homme, c’est-à-dire l’animal de proie le plus parfait ? » Et, dans Mon coeur mis à nu, à propos de la « vraie civilisation » : « Elle n’est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel. »

Oui, le péché originel ! Car, comme le dit Barbey d’Aurevilly, « on n’a pas impunément dix-huit cents ans de christianisme derrière soi » ! Et Pierre Emmanuel précisera : « La spiritualité de Baudelaire est dans la chute ».Pierre Emmanuel, Les écrivains devant Dieu.

Mais aussi, comme le dit, bien plus près de nous, Ph. MurayPhilippe Muray, Exorcismes spirituels (1997-2005). ,

« s’il n’y avait pas de péché originel, il n’y aurait pas non plus de vie quotidienne et tout serait confondu. Il n’y aurait jamais eu de division des sexes. Il n’y aurait pas de sexe du tout. Le temps et le manque n’existeraient pas. Dieu ne se distinguerait de rien, pas même de Mammon (démon de l’argent et du matérialisme), qui n’aurait jamais eu lieu d’être. L’inscrutable Divinité remplirait, à la Parménide (le philosophe de l’UN), une totalité elle-même insondable, Dieu ne se distinguerait même pas de Dieu. Il y aurait de l’être mais pas quelque chose parce qu’il n’y aurait que de l’être… »

Muray voit dans le péché originel comme l’équivalent de la négation hégélienne, moteur de la dialectique de la vie.

La raison majeure de valoriser l’Ancien sur le Moderne est donc, pour Baudelaire comme pour Joseph de Maistre, le péché originel continué depuis ses origines, qui ruine le mythe rousseauiste du « Bon sauvage ».

On dira, pour conclure cette première partie que la valorisation de l’Ancien sur le Moderne est parfaitement illustrée par cette métaphore des abeilles et des araignées qu’imagine Jonathan Swift : les abeilles, qui « tirent leur miel et leur sucre nombreuses fleurs » et en extraient des « substances essentielles », les araignées qui « au contraire veulent tout tirer d’elles-mêmes » leur orgueil allant puiser dans leurs propres excréments ».Jonathan Swift, Les voyages de Gulliver.

Autrement dit: contrairement à ce que fait le Moderne quand il entend (ou prétend) faire table rase du passé, et pire encore, contrairement au « postmoderne » qui déconstruit systématiquement l’Ancien, mieux vaut suivre la leçon de « La Beauté » de Baudelaire : respect et entretien de la tradition, poursuite d’ « austères études » à la lumière de ses « clartés éternelles », mieux vaut toujours même si c’est comme les « Aveugles » (poème qui précède le sonnet « La Beauté »), avec leurs yeux « d’où la divine étincelle est partie », garder les yeux « levés au ciel »; Au ciel de ce qui fut le ciel des idées. Dans une fascination amoureuse, érotique, car le savoir est désir (saveur du savoir, l’étymologie le dit suffisamment).

Venons-en maintenant à la conception que Baudelaire se fait du Moderne.

2. Le Moderne

La rue assourdissante autour de moi hurlait.

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,

Une femme passa, d’une main fastueuse

Soulevant, balançant le feston et l’ourlet;

Agile et noble, avec sa jambe de statue.

Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,

Dans son oeil, ciel livide où germe l’ouragan,

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.

Un éclair… puis la nuit ! – Fugitive beauté

Dont le regard m’a fait soudainement renaître,

Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?

Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut-être !

Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,

O toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais!

Changement radical de perspective: il ne s’agit plus d’envisager l’essence même de LA Beauté dans une révélation de son être par sa propre parole (et qui reste abstraite) mais d’une adresse concrètement située, par un « moi » immergé dans le brouhaha de la ville moderne, dans ce nouveau Paris haussmannien (lui-même désormais doté de si nombreux passages), à UNE « passante », particulière et très nettement individualisée. « Une femme » qui ne fait que passer, éphémère incarnation d’une « Fugitive beauté », d’autant plus fugitive qu’opposée à « l’éternité » (on notera la mise en valeur du rejet), dans l’illumination soudaine d’un « éclair puis la nuit » qui lui donne cet aspect d’ « aura » des lointains comme W. Benjamin a pu l’analyser. Proche et lointaine, simultanément, dans la fulgurance de son apparition.

Cette adresse (« À une passante ») met en scène une parole bien différente de celle de « La Beauté » : non plus de haut en bas, souveraine et laissant tomber sa parole tautologique (« Je suis celui qui suis ») mais horizontalement, dirions-nous. Énonciation correspondant à ce que Benvéniste en dit: « C’est un homme parlant que nous trouvons dans le monde, un homme parlant à un autre homme » (en l’occurrence ici, une femme, une passante).

Or c’est cela d’emblée qui pour Meschonnic « rend peut-être le mieux compte de ce qui fait le terme de moderne et de modernité. » Cela: ce « je », « le signifiant d’un sujet ». Ce « je » où va s’exprimer la conscience d’une époque.

Meschonnic poursuit:

« La modernité est une fonction du langage - du discours. Elle est l’histoire comme discours. Elle est irréductible à l’historicisme, qui l’enfermerait dans les conditions de production d’une époque. Une époque du sens. »Henri Meschonnic, Modernité Modernité, p. 35.

L’immersion dans la réalité bruyante de la foule moderne, citadine, est immédiate et brutale, dans une sorte de chiasme sonore qui cerne un « moi » individuel lui-même piéton, passant, passant plus que flâneur:

« La rue assourdissante autour de moi hurlait »

On notera, outre les sifflantes de « aSSourdiSSantes », les stridentes en écho, inversées (« RUe », « hURlait ») qui encadrent les plus sourdes (« assOURdissante », « autOUR » et qui elles-mêmes s’assourdissent pour finir - rumeur lointaine, adoucie en « ourlet ».

Deux personnages donc: une passante, incarnation fugitive de la beauté dans une moderne cité et un « moi » solitaire qui ne peut qu’évoquer celui que décrit Baudelaire dans son article sur « La Modernité » : « ce solitaire, doué d’une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d’hommes » cherchant « ce quelque chose qu’on nous permettra d’appeler la modernité, cherchant à « dégager de la mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de tirer l’éternel du transitoire ».Baudelaire, Curiosités esthétiques, « Le peintre de la vie moderne », article « La modernité ».

De fait, dit encore Baudelaire : « Le beau est fait d’un élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement difficile à déterminer, et d’un élément relatif, circonstanciel, qui sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la morale, la passion ». Et encore: « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art dont l’autre est l’éternel et l’immuable ».

Une telle conception de la modernité qui associe l’éternel et le contingent, correspond étrangement à ce qui sera celle de l’histoire pour Walter Benjamin, philosophe et critique littéraire profondément baudelairien, dans ses fameuses thèses « Sur le concept d’histoire », écrites en 1940, où il commence par associer paradoxalement matérialisme historique et théologie, dans l’allégorie ironique d’une poupée mécanique appelée « matérialisme historique » animée secrètement par un nain bossu qui représente la théologie.cf. Michael Löwy, Walter Benjamin, avertissement d’incendie, une lecture des Thèses « Sur le concept d’histoire ».

L’allégorie est inspirée par un conte d’Edgar Poe, traduit par Baudelaire, que Benjamin connaissait bien : « Le joueur d’échecs de Maalzel ». Il s’agissait d’un automate joueur d’échecs, présenté à la cour de Vienne en 1769.

Ce que Benjamin appelle « théologie » c’est « remémoration » et « rédemption messianique ». Non pas un messianisme des fins dernières mais du présent, dans le présent. À quoi correspondra l’illumination révélatrice qui est au coeur du sonnet « À une passante ».

Ambivalence foncière donc de la Modernité, qui se décline de multiples façons dans ce sonnet.

Orchestrant cette dualité (« éternel » / « transitoire »), « À une passante » offre en effet le portrait d’une femme essentiellement ambivalente, dans cette expérience déjà ambivalente elle-même d’une rencontre extatique et lumineuse, sur fond d’un brouhaha de foule et de « rue », éclats sonore et visuel aussitôt repris par la nuit (« Un éclair… Puis la nuit! »).

« Un éclair!… Puis la nuit! » : battement nominal et symétrique en deux fois trois syllabes de part et d’autre d’un point de suspension, cette dualité antithétique est le battement même du temps et de la vie dans le présent qui, Baudelaire ne cesse de le redire est le lieu du Moderne, le passage du Moderne et le Moderne comme passage.

Et là réside sa beauté : le plaisir que nous retirons de la représentation du présent, écrit-il dans son « Salon de 1846 », tient non seulement à la beauté dont il peut être revêtu mais aussi à sa qualité essentielle de présent. Le présent, qui est toujours présentification de ce qui est.

Dans ce battement fugace, à propos d’une passante aussitôt disparue qu’apparue, dans ce « papillonnement de présence et d’absence », la beauté, le Vrai ou le Sens ne sont plus qu’entrevus.

Là est le Moderne, en voie de passage certes mais encore tourné vers l’Ancien, vers la transcendance (ou Dieu) mais un Dieu, il est vrai, en phase de retrait, quasi « absconditus ». La voie est alors déjà plus ou moins, sinon ouverte, du moins entr’ouverte à la déconstruction à venir, avec ici ou là quelques relents de théologie négative.

Ce n’est pas encore le « Nachtglast », oxymore de Celan (littéralement: « éclat de nuit ») mais on s’en approche.

Difficile aussi de ne pas penser à cette phrase de W. Benjamin (thèse V sur l’histoire) : « Le vrai visage de l’histoire n’apparaît que le temps d’un éclair ». Éclair fugace d’une rencontre fugitive avec l’immémorial. Accomplissement frôlé du passé dans le présent. Idée de rédemption toujours à l’oeuvre. Est-il tout simplement possible de s’en radicalement détacher ?

C’est bien en tout cas ce qui montre la vanité de toute prétention d’enfermer dans des définitions, des nomenclatures, des taxinomies, des classifications sur les écoles, les mouvements, toute cette suite infinie de « -ismes » (classicisme, romantisme, dadaïsme, surréalisme, modernisme…. ) qui sont toujours faites en extériorité, d’un point de vue sociologique ou historiciste, ressortissant à une sorte de muséification. Comme dit Cioran: « Sous chaque formule gît un cadavre. ».

Mais revenons au sonnet.

De ce fond sonore se détache donc l’apparition d’ « Une femme » fascinante à nouveau mais caractérisée de façon fort différente, voire opposée à celle de « La Beauté » : tout à la fois étrange et dynamique, tragique et frôlant la caricature, « agile » d’un côté (pour ne pas dire coquette), et « noble de l’autre, avec sa jambe de statue », telle un personnage de tragédie entrant sur scène, qui fait pendant à la coquette toute occupée de ses jupons de mousseline, « Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ».

Étrange également sa grandeur, sa minceur voire sa maigreur (« Longue, mince ») mais il faut se rappeler qu’il y a chez Baudelaire tout un érotisme héroïque de la maigreur féminine : « coquette maigre aux airs extravagants » de la « Danse macabre » et cette note des Fusées: « La maigreur est plus nue, plus indécente que la graisse ». Cela correspond à ce qu’il appelle en 1846 « l’héroïsme de la vie moderne », le « côté épique de la vie moderne ».

Étrange en tout cas cette intime association du deuil (« en grand deuil », douleur majestueuse ») et de la coquetterie de ce grand deuil à la mode et moderne, mis en valeur, exhibé rythmiquement.

Quant à la précision vestimentaire, elle rappelle ce passage du « Peintre de la vie moderne » où Baudelaire confronte « les draperies de Rubens et de Véronèse » avec « la moire antique », le « satin à la reine » ou « toute autre étoffe de nos fabriques, soulevée, balancée par la crinoline ou les jupons de mousseline empesée » et fait à nouveau de cette confrontation une spécificité du « Moderne ».

On notera également le contraste entre cette série d’appositions sans verbes, assez brusques (« Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse ») et l’animation amplement rythmique du « Soulevant, balançant, le feston et l’ourlet » : on est loin ici du « Je hais le mouvement qui déplace les lignes » mais bel et bien saisis, embarqués par ce rythme dont H. Meschonnic fait la caractéristique même du Moderne : « Le moderne c’est le rythme », un rythme qui emporte et qui efface la fixité de toutes les formes de dualismes dont celui du signifiant / signifié) ) par cette « main fastueuse / Soulevant, balançant le feston et l’ourlet » qui nous enroule également dans l’ample régularité rythmique d’un alexandrin parfaitement mesuré, parfaitement cadencé, scandé: 3/3//3/3.

Mais nuançons: Enroulement sans saccade ? Rythme souple absolument dénué de quelques rugosités plus mécaniques ? Difficile de décider, là encore, on notera simplement l’ambivalence de la passante, métaphore également de la vie vécue, d’une modernité technique, mécanique (mécanique comme la poupée de Maalzel).

Par sa cadence au participe présent dans un environnement sonore nasalisé (an/an/on), Baudelaire nous fait sentir toute la modernité de la pulsation urbaine, d’une modernité qui à cet égard est encore la nôtre.

S’il y a quelque chose de mécanique dans cette gestuelle de la passante, rien d’étonnant finalement à cette époque où la photographie vient de naître, à cette époque de reproduction mécanique des images et donc, cette fois-ci, de disparition de l’ « aura » que W. Benjamin a bien analysée, à partir de Baudelaire précisément. (C’est l’époque du Vieux saltimbanque dont l’auréole est tombée « dans la fange du macadam » dans le poème (en prose cette fois) de Baudelaire).« Le vieux saltimbanque » in Le spleen de Paris.

Autre paradoxe donc dans ce sonnet au cours duquel l’ « aura » elle-même apparait puis disparait.

Mais poursuivons le relevé des ambivalences qui font que loin de cerner l’identité de cette passante nous ne faisons que passer de l’une à l’autre de ses apparences déjà par deux antithèse : « douceur/ qui fascine » (« fascinum »= enchantement, maléfice) et « plaisir / qui tue ».

Douleur « majestueuse » (en quatre majestueuses syllabes elles-mêmes, d’une passante majestueusement tragique) d’un côté, et main « fastueuse » de l’autre, c’est-à dire de façon peut-être un peu trop démonstrative, avec hauteur et peut-être une pointe de dédain (« fastuosus » = qui fait le dégoûté).

Que sa douleur soit « majesTUEUSE » ou sa main « fasTUEUSE », cette beauté, tragique ou coquette est « tueuse », femme fatale, suscitant avec ambivalence, « La douceur qui fascine et le plaisir qui TUE », la rencontre est érotique, suggérant au passage une « petite mort » fantasmée : « douceur » et « plaisir », « Un éclair… puis la nuit », mort et renaissance ici et maintenant, dans un espace et un temps distendus à l’infini, dans l’éloignement des amants passionnés virtuels (« Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais! »), tout n’étant plus alors que conjecture: « Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? / Ailleurs, bien loin d’ici ! Trop tard ! Jamais peut-être ! ».

Le « jamais », typographiquement souligné, retentit dans tout le poème comme le fameux Nevermore d’Edgar Poe. Edgar Allan Poe, The rave. Il nous invite à nous arrêter sur, explique Baudelaire ailleurs, « ce je ne sais quoi que personne n’a nommé ni défini, que l’homme n’exprime que par des adverbes mystérieux, tels que: peut-être, jamais, toujours ! Et qui contient, quelques-uns l’espèrent, la béatitude infinie, tant désirée, ou l’angoisse sans trêve dont la raison moderne repousse l’image avec le geste convulsif de l’agonie. »

Double geste contradictoire là encore: angoisse devant le scandale d’un accomplissement raté de peu, figure du chiasme (je / tu / tu / je : « car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais » ) qui fait écho à « u / ou / ou / u » du premier vers, figure d’opposition et d’identité, forme du chiasme à l’image de l’Ange de Benjamin qui fonce vers l’avenir auquel il tourne le dos, le visage tourné vers le passé. »cf. Dans la thèse IX des Thèses sur le concept d’histoire, le commentaire que Benjamin fait de l’ « Angelus Novus », du tableau de Klee, cet « Ange de l’Histoire » dont le visage est « tourné vers le passé » et que la tempête « pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, cependant que jusqu’au ciel devant lui s’accumulent les ruines. ».

Ici, dans ce poème, le geste convulsif de l’ « extravagant ». Extra-vagant, autrement dit plus ou moins erratique et dans le doute quant à son sort: « Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? », ou, en reprenant les mots de Cioran, « créature métaphysiquement divaguante, perdue dans la Vie, insolite dans la Création »Cioran, Précis de décomposition.

Là encore, particulièrement « moderne » au sens où l’entend Meschonnic:

« Peut-être la modernité commence là où il n’y a plus de super-sujet. Là où le sujet se cherche. Et où il est traqué. »

Traqué comme ce « moi » du sonnet, enserré dans le cercle d’une foule citadine assourdissante, plongé dans l’acception négative de la modernité (effets du « progrès » matériel et non moral, qui n’est que décadence) au milieu de quoi il cherche passionnément cette autre modernité faite d’un instant d’éternité, comme une sorte d’épiphanie ou d’extase fugitive.

Erratique, le poète s’abreuve à l’oeil de la passante. (« Moi je buvais… dans son oeil »), métaphore qui retrouve l’idée de largesse, de générosité et de profusion des « larges yeux » de « La Beauté » avec en plus cette connotation quasi religieuse et biblique d’une eau vive. Fréquentes dans la Bible ces images d’eau vive qui ne s’appliquent pas aux biens et aux richesses matériels mais à la générosité et à la charité. (Dans la Genèse il est fait mention d’une fontaine qui arrosait la terre).

Aux « clartés éternelles », immuables, idéales, de « La Beauté » fait suite une eau vive, vivante et située ponctuellement dans un passé qui fut présent: « Moi, je buvais… ».

Encore une fois, Moderne la vie bien vivante et vécue au passage du temps qui passe… Et moderne cette avidité à en saisir un « éclair » d’éternité.

Recherche de la beauté toujours en fuite qui pourrait être aussi bien celle du sens (sinon de LA vérité) toujours lui-même insaisissable. Indice fort de notre propre modernité pour Steiner mais aussi pour Meschonnic, lequel insiste davantage sur le fait que le sens est quelque chose toujours en train de se faire et de se défaire : « le sens, dit-il est le recommencement du sens. Ce qui recommence à chaque sujet. Il y a nécessairement de l’inconnu dans le sens. Au moment de se faire.

Sinon c’est le déjà reçu. Un objet « de musée ».

Cela dit, nous ne sommes pas encore au bout des ambivalences et même des contradictions de cette passante. Il en est une ici, de taille :

Autant les yeux, les « larges yeux » de « La Beauté » étaient plénitude profuse et généreuse, largesse, autant l’oeil de la passante elle-même semblait dispenser une eau « vive » et généreuse, voilà maintenant que cet « oeil » (notons le singulier: « son oeil » abstraction desséchante) semble finalement aussi vide que « liVIDE » (bleuâtre, noirâtre, blême), aussi vide et livide que les yeux des « Aveugles » (ce poème qui précède « À une passante »), oeil reflétant un ciel lui-même vide et livide, qui n’est (outre l’angoisse d’un Dieu absent, ou caché, « deus absconditus »), que le gouffre de la ville moderne, de la modernité exclusivement urbaine, où passe néanmoins comme un éclair d’éternité, dans cette pulsation de vie/de mort qu’est le clin d’oeil, qui s’ouvre et qui se ferme, pulsation du temps, du temps présent, à chaque fois présent. Et aboli.

Récapitulons: L’oeil de la passante, « ciel livide où germe l’ouragan » n’est pas seulement comme un éclair d’éternité, appréhension fugace d’immémorial, il risque de tout emporter sur son passage, dans cet ouragan qu’il engendre, comme l’Ange de l’histoire de Benjamin emporté par la tempête, il métaphorise aussi sans doute un Dieu caché voire absent. Certes il est aussi comme une Incarnation qui fait « soudainement renaître », sorte de « kenose » (ou processus d’incarnation), d’épiphanie ou de présence divine dans le monde sensible, annonciatrice d’une rédemption, mais pour finir, à la fin des temps cette fois : « Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ? ».

Et ce report d’un accomplissement futur du sens, reste des plus hypothétiques : « …trop tard, Jamais peut-être », il sonne comme une annonce lointaine de ce que sera le sens comme report constant, dans la déconstruction derridienne postmoderne.

On voit que si d’un côté dans l’érotico-mysticisme baudelairien du couple on n’est pas loin d’entrevoir une sorte de mystique négative à la St Jean de la Croix, d’un autre côté s’ébauche comme l’éventualité d’un « indécidable » pré-déconstructionniste.

De cet emportement, reste le poète pour le dire, au présent de son énonciation, le lieu même, encore une fois, de la modernité.

Il y a dans ce présent fulgurant de la passante quelque chose qui s’apparente au « jetzeit » (« heure actuelle ») de Benjamin, ce temps qualitatif, instant d’éternité, monade messianique pour Benjamin (monade = substance indivisible), présence « réelle », pour parler comme G. Steiner.

Une telle ambivalence ontologique de la passante confirme que si le Moderne est passage, il n’est pour autant pas rupture absolue, radicale, il n’est pas non plus seulement l’ensemble de ses variations, au sens quasiment musical et rythmique. Il reste encore orienté vers un passé immémorial car finalement, redisons-le, le Moderne n’est Moderne que d’une confrontation avec l’Ancien.

Confrontation et respect, « pietas » en latin, par exemple, dans l’épopée de Virgile, « Pietas » d’Enée pour Anchise, son père qu’il porte sur ses épaules, après l’incendie de Troie, et qu’il enterre, amorce d’une nouvelle fondation, celle de Rome. « Mais une époque comme la nôtre », commente Rémi Brague, qui se veut impie, ne peut même plus expier.Rémi Brague, Le règne de l’homme, Genèse et échec du projet moderne.

Le Moderne n’est moderne qu’à condition de garder un oeil tourné vers le passé dont il provient, auquel il se réfère et lance, comme dit G. Steiner, ses invitations sans considérations de la chronologie. Souvent il fait de maîtres anciens ses contemporains intérieurs décisifs. Pour Borges, Homère vient désormais après Joyce, « Picasso enrôle Velasquez et Manet dans un partenariat intime. »

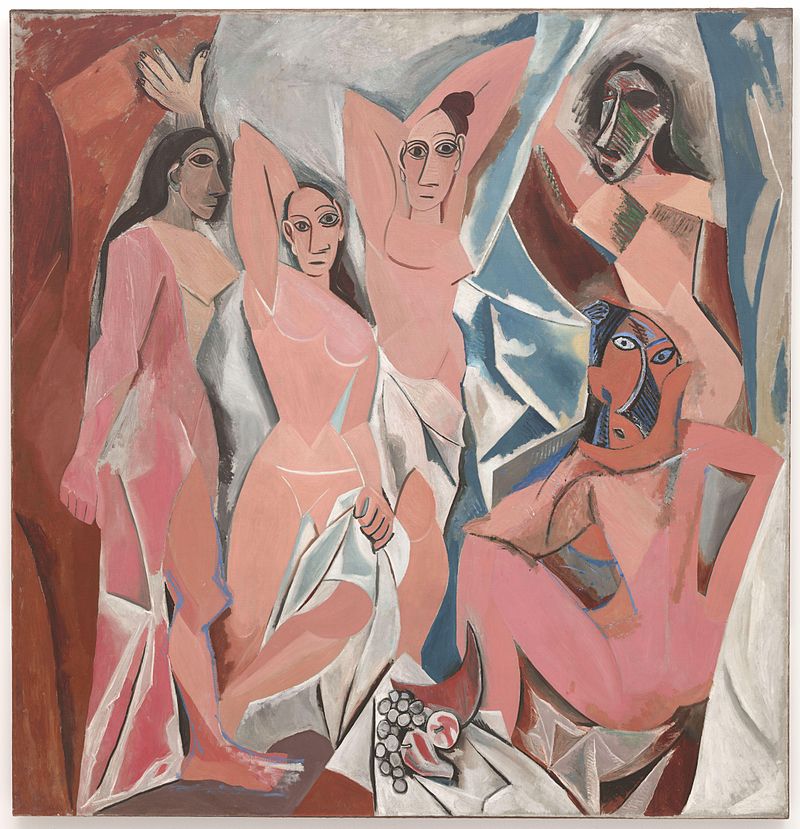

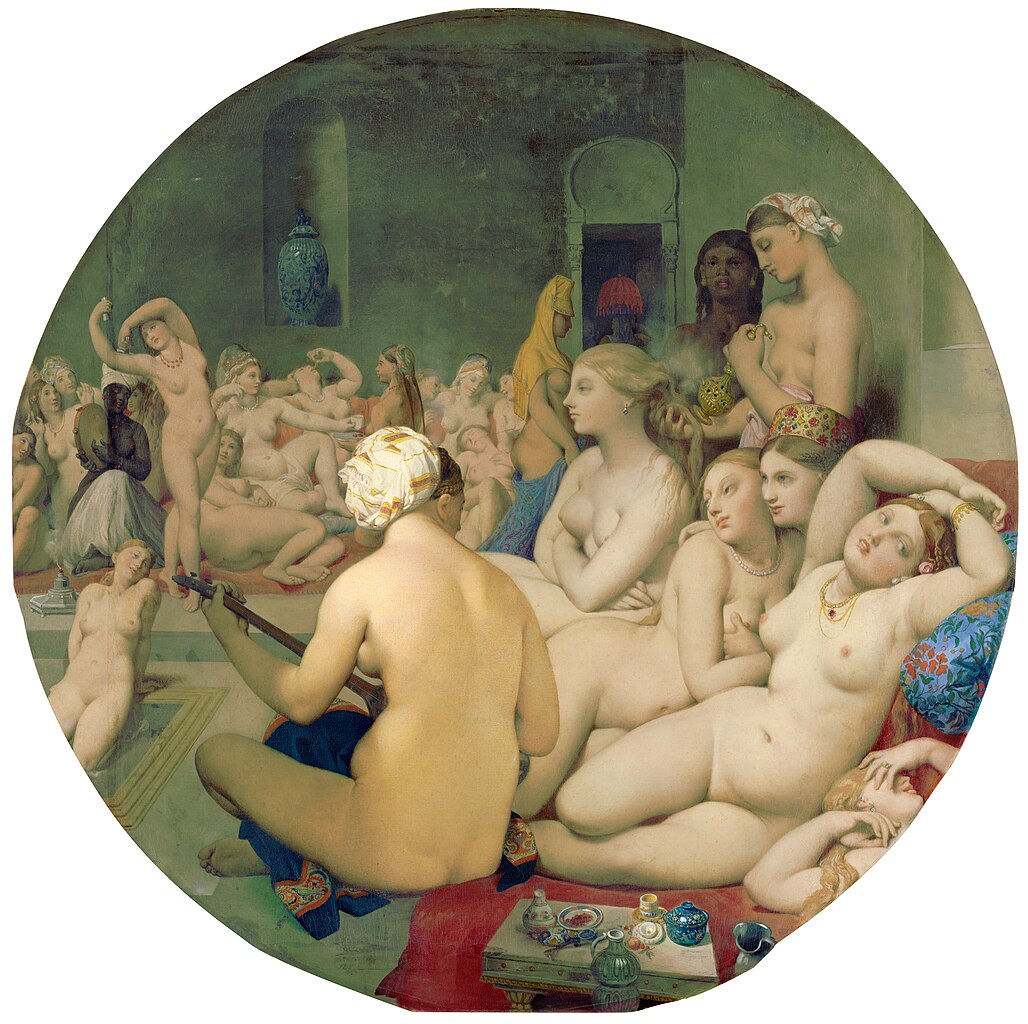

Les demoiselles d’Avignon, ce tableau de Picasso, emblème de l’apparente radicale rupture cubiste, n’en multiplie pas moins les références au Bain turc de Ingres, aux Christs primitifs d’Espagne, à l’art primitif d’Afrique, avec de surcroît une très « classique » nature morte.

La révolution de Schönberg intègre bien des aspects de Brahms et de Debussy. L’Illiade d’Homère est l’héritière d’une longue histoire orale… Dickens est présent dans une oeuvre aussi radicalement nouvelle que Le Procès de Kafka… Dante s’adresse à Virgile et Virgile à Homère, on peut trouver chez Stravinski l’écho d’un motet de la Renaissance…cf. George Steiner, Grammaires de la création.

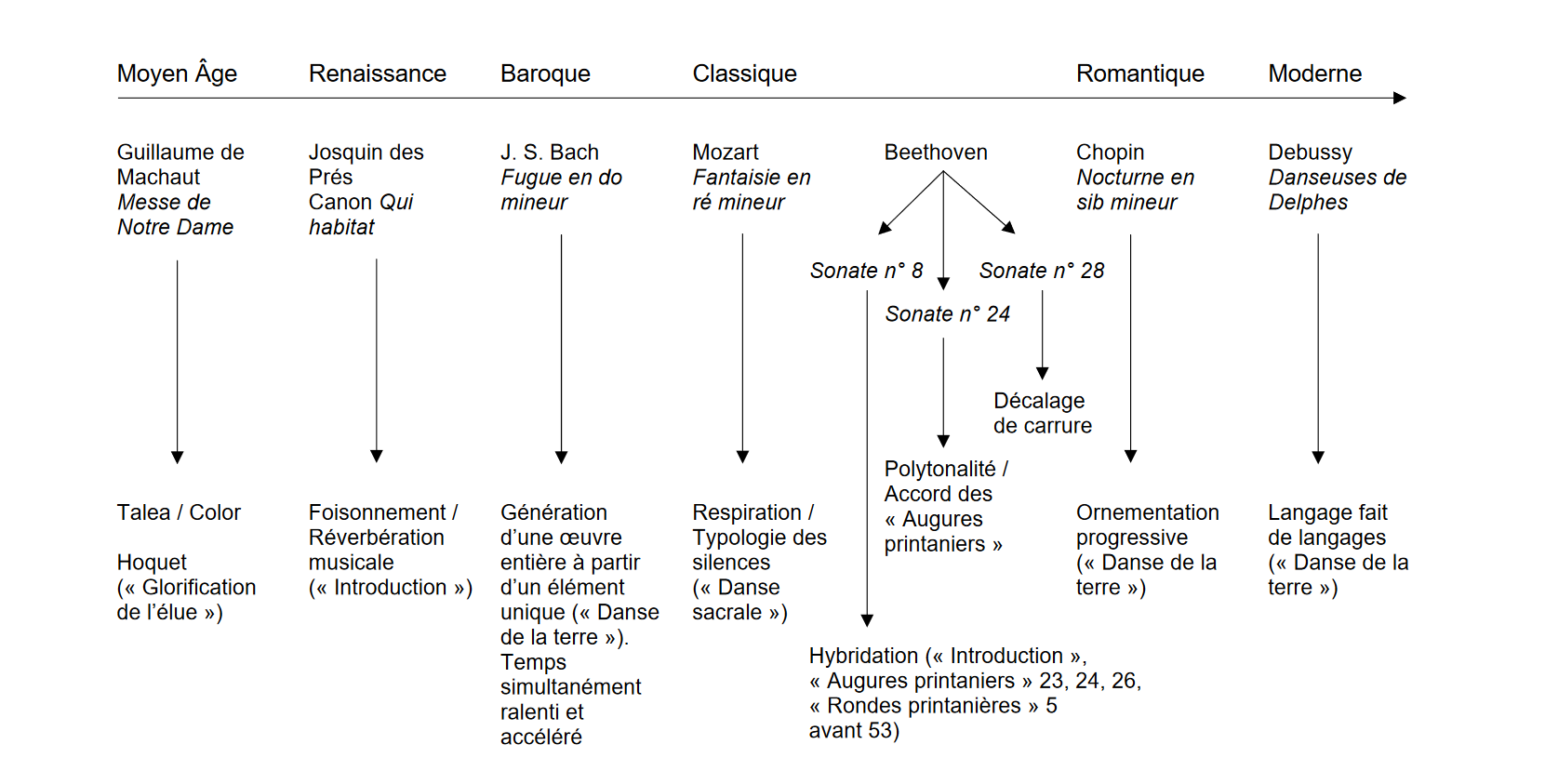

Le fameux Sacre du printemps de Stravinski, ballet qui fit scandale en 1913 (date de sa création), oeuvre apparemment révolutionnaire, « absolument » moderne, dans un Théâtre des Champs Élysée qui ne l’était pas moins, oeuvre provocante, iconoclaste, est pourtant un réservoir des concepts-clés de toute l’histoire de la musique, réintégrant en particulier la musique « modale » de la Renaissance, comme l’a montré le travail minutieux de Fabrice Guédy, chef d’orchestre, enseignant chercheur.

Inversement, il n’est pas rare que l’Ancien annonce le Moderne : « La musique du dernier Liszt annonce littéralement l’avènement de Bartok et de Boulez ». Sans parler de Dante et de Virgile. Virgile, si présent pour les Pères de l’Église. Deux textes en particulier: la quatrième églogue et le discours d’Anchise au livre VI de l’Énéïde, ont surtout retenu la pensée chrétienne. On y a vu, rappelle Steiner, « une pré-vision de la naissance du Christ et de la rénovation de l’histoire humaine, en vue de son apogée eschatologique. » (Étude des fins dernières du monde).

Contrairement à ce que l’on pense trop souvent, la modernité vit du passé. Ainsi Tocqueville a-t-il remarqué que la modernité démocratique n’est viable que tant que les citoyens sont animés de vertus qui ne sont pas d’origine démocratique mais qui sont héritées d’époques plus anciennes. C’est aussi ce qu’a bien remarqué Péguy : « Le monde moderne - parasite en cela - ne tire sa force ou son apparence de force que des origines qu’il combat, des mondes qu’il a entrepris de désintégrer ».

De fait, les Lumières ne font que renommer les vertus chrétiennes traditionnelles, la « charité » devenant « bienfaisance », l’ « espérance » devenant « optimisme ». Cette observation est de Rémi Brague, qui propose le schéma suivant dans son Modérément moderne:

| Époque | Figure du sujet | Référence |

|---|---|---|

| Antiquité | Âme | Nature |

| Christianisme | Personne | Dieu |

| Modernité | Moi (self) | ? |

Le regard du Moderne tourné vers le passé ne l’empêche pas, tout au contraire, de regarder aussi l’avenir. Comme le disait Burke dans ses Réflexions sur la Révolution française : « Les gens qui ne regardent jamais en arrière vers leurs ancêtres ne regarderont jamais en avant vers leur postérité. ».

Dans Le monde d’hier, Stephan Zweig, qui se piquait de faire partie d’une avant-garde littéraire, n’a pas de mots assez durs, après la guerre de 14-18, le démantèlement de l’Empire austro-hongrois et son exil, pour critiquer cette prétention à rompre avec toute tradition dans les moeurs et les arts. Arrivé en Argentine, il lui plait de constater que le passé y est conservé plus soigneusement qu’en Europe même. Comme Barthes plus tard, le voilà désormais situé à l’arrière-garde de l’avant-garde !

La conséquence est qu’on ne saurait parler de « progrès » en art. Pas davantage qu’en morale ou en moeurs, comme Baudelaire l’a bien dit, considérant que « l’homme civilisé invente la philosophie du progrès pour se consoler de son abdication et de sa déchéance ».

Quel sens cela aurait-il de dire que les Images de Debussy sont une amélioration par rapport au Clavier bien tempéré de Bach ou aux Bagatelles de Chopin ? Proust tourne carrément en dérision cette croyance au progrès, à travers la jeune marquise de Cambremer, née Legrandin, qui croit que la musique elle-même progresse « mais sur une seule ligne, et que Debussy était en quelque sorte un sur-Wagner, encore une peu plus avancé que Wagner. » Il y a chez la marquise cette « crainte fabuleuse, mythologique (dont parle Gracq lui-même, grand lecteur du Déclin de l’Occident de Spengler) d’être laissé sur le sable, de ne pas « avoir été de son époque » - comme on rate le dernier métro… », tel l’enfant « qui court derrière le bus » décrit par Lautréamont.

On peut, comme Chateaubriand, être parfaitement conscient de l’irréversibilité du temps, reconnaître qu’il est « vain » de penser revenir aux « anciens jours » car « les nations comme les fleuves ne remontent point vers leurs sources » et qu’on ne peut se soustraire aux « ravages » du temps, on peut donc, comme le fait Chateaubriand, réclamer cette nouveauté qu’est la liberté de la Presse, sans pour autant considérer qu’elle constitue un « progrès » et rester fidèle à la tradition royale, à l’autorité du roi. C’est ce qui fera dire à Compagnon que Chateaubriand « est moderne par le sentiment de l’irréversibilité du temps, anti-moderne par l’identification de cette irréversibilité à un déclin ».Antoine Compagnon, Les antimodernes de Joseph de Maistre à Roland Barthes.

De même jamais Baudelaire ne nie le nouveau en tant que tel (le « Moderne » de son temps : progrès technologique, révolution industrielle, main mise du Capital, valorisation de l’utile, refus de la loi, dérégulation), ce serait parfaitement vain, mais ils s’agit de dégager de cet habillage nouveau toute la « modernité » d’un présent d’éternité, d’une présence à nouveau réitérée ou d’un éternel retour du présent comme présence.

Ce n’est pas le « moderne » mais le « postmoderne », on le verra, qui voudra radicalement se débarrasser du passé.

Par ailleurs, un historien de la longue durée comme Braudel a su percevoir des continuités derrière des ruptures apparentes, entre l’Ancien et le Moderne:

« Quand il s’agit de civilisations, écrit-il, ce qui a duré plus de deux siècles ne saurait se perdre en un instant. »Braudel, Grammaire des civilisations. Il y a même des moments-clefs de l’histoire où les contraires de l’Ancien et du Moderne semblent se concilier. St Augustin en est un bon exemple, dans son « désir d’associer la foi et l’intelligence, c’est à dire en gros la civilisation antique et la civilisation chrétienne, le vieux vin et le nouveau. ». D’où son fameux « Credo ut intellegam » (je crois pour comprendre) mais aussi son « Si fallor, sum » (Si je me trompe, je suis)) et son « si dubitat vivit » (S’il doute, il vit) qui ne sont pas sans évoquer, à grande distance temporelle, le futur et si fameux « Cogito ergo sum » de Descartes.

Il ne faut pas oublier non plus qu’à la Renaissance l’Ancien (Rome) ne s’est développé de façon rayonnante que par l’initiative des Papes, et que c’est le Pape Alexandre VI qui abat l’ennemi des humanistes à Florence, Savonarole, brûlé le 20 mai 1498.

Pour illustrer cette parfaite entente entre l’Ancien et le Moderne, Braudel cite le mot d’Erasme, cette grande figure de l’humanisme de la Renaissance: « Saint Socrate, priez pour nous! ».

Pour autant, assez régulièrement, et de plus en plus « absolument » comme l’écrit Rimbaud dans Une saison en enfer, le désir de rompre toute amarre avec l’Ancien réapparaît.

La rupture de notre propre « postmodernité » avec le passé est annoncée par Nietzsche, dans ses Considérations intempestives, la critique qu’il y fait de l’histoire comme « rumination » du passé qui empêche de jouir du présent, la conviction qui est la sienne que toute action vraie suppose une coupure, un « oubli » du passé et que l’histoire, qui est « savoir » n’a rien à voir avec la vie. « Pour pouvoir vivre, affirme Nietzsche, l’homme doit posséder la force de briser un passé et de l’anéantir et il faut qu’il emploie cette force de temps en temps. » Peut-être bien que c’est faute de faire l’histoire que certains se bornent à vouloir la connaître.

D’où, de façon récurrente, dans un parti-pris « moderniste » absolu, de produire le mythe de l’ « homme nouveau », mythe aussi bien révolutionnaire que fasciste, que nazi, que transhumaniste… cette prétention à régénérer l’homme… et ne faisant peut-être que le faire dégénérer.

Il se peut aussi que cette volonté de rompre avec le passé soit un effet du ressentiment. Ressentiment par exemple, pour Max Scheler, de la classe bourgeoise à l’égard de la noblesse dont elle va prendre la place à la Révolution. Ressentiment nourri par un nouveau sentiment d’égalité.Max Scheler, L’homme du ressentiment.

Il n’est pas impossible que parfois l’oubli forcené de l’Ancien - ou son rejet - soit l’effet d’une impuissance à se mesurer avec lui. Comme dans la fableLa Fontaine, Fables Livre III. du renard et des raisins:

Certain Renard Gascon, d’autres disent Normand

Mourant presque de faim, vit au haut d’une treille

Des raisins mûrs apparemment,

Et couverts d’une peau vermeille.

Le galant en eût fait volontiers un repas;

Mais comme il n’y pouvait atteindre:

« Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour les goujats.

On se demande parfois si tel n’est pas le parti-pris de la « cancel culture ». Une façon de dénigrer ce à quoi l’on ne peut plus se mesurer.

En bref, tout ne se vaut pas, en art comme en toutes choses et il n’est pas rare que le moderne qui oublie son rapport à l’ancien ne fasse que s’appauvrir.

On pourrait, à cet égard regarder la très instructive video intitulée « l’inexorable déclin des musiques de dessins animés » qu’analyse Étienne Guéreau, de l’accompagnement musical de « La panthère rose » (d’Henri Mancini, en mi mineur avec subtil abaissement de la quinte (« blue note » , on passe de mi à do7…) à toutes ces musiques qui ne sont plus que boîtes à rythme, sans accompagnement, sans accords, sans harmonie, sans appoggiature (qui forme l’oreille des mômes et après ils pourront entendre Ravel et ils sauront l’apprécier).

Autrement dit l’originalité du Moderne tient moins à son excentricité novatrice, technique, qu’au rapport qu’il continue d’entretenir aux « origines », à l’Ancien.

C’est toujours un peu comme si l’Ancien et le moderne n’étaient concevables que dans un jeu de miroirs, « Théocratie et communisme », note Baudelaire dans Mon coeur mis à nu, comme si chacun prouvait l’autre.

Il y a entre l’Ancien et le Moderne un tel lien consubstantiel qu’ils s’organisent parfois comme à front renversé. Ainsi ce seront les tenants de l’Ancien, les royalistes, qui incarneront le Moderne du romantisme et les Libéraux, représentants du Moderne qui voudront maintenir les critères classiques en art et en littérature. Chiasme fort baudelairien.

Ce geste de Baudelairien sera également, contrairement aux apparences, celui de Rimbaud.

Ce n’est pourtant plus le cas à notre époque postmoderne déconstructionniste.

3. Déconstruction Postmoderne (et renversement du platonisme)

Il faut revenir à cette « rupture de l’alliance entre le mot et le monde » que G. Steiner date des années 1870 aux années 1930, à cette « faille géante de l’abandon du divin » qu’évoque René Char dans son Poème pulvérisé et à ce qui, creusant la critique du langage, débouchera sur notre post-modernité.

« La déconstruction, dans les actuelles théories critiques du sens, est exactement cela : une « dé-construction », un dé-montage, des modèles classiques du sens qui supposaient l’existence d’une auctoritas précédente, d’un auteur, d’un maître bâtisseur, d’une origine, autrement dit, d’un engendrement.

Dans son excellent Abécédaire de la déconstruction Baptiste Rapin montre qu’au centre de la métaphysique est la notion d’archè, qui « signifie à la fois le commencement et le commandement, et surtout, la nécessaire relation qui se tisse entre les deux », ce qui débouche sur cette notion d’auctoritas. (De « augere » = accroître, augmenter, idée positive d’accroissement qualitatif que l’on retrouve dans « auguste ». On notera au passage que l’ « autorité » est tout l’inverse de l’hybris, qu’elle suppose mesure et maîtrise de soi, comme Corneille le fait dire à Auguste dans Cinna: « Je suis maître de moi comme de l’univers / Je le suis, je le veux… »).

Dans la déconstruction à la Derrida, il n’y aura donc ni « pères » ni commencements ni « origine » mais ce qu’il appelle « différence originaire de l’origine absolue », étrange contradiction dans les termes, étrange « oxymore ontologique », comme ne manque pas de le souligner J.F. Mattei.Jean-François Mattei, L’homme dévasté.

Ce qu’on appelle « déconstruction » sera donc, d’abord et avant tout déconstruction (démontage) de la métaphysique et de la religion.

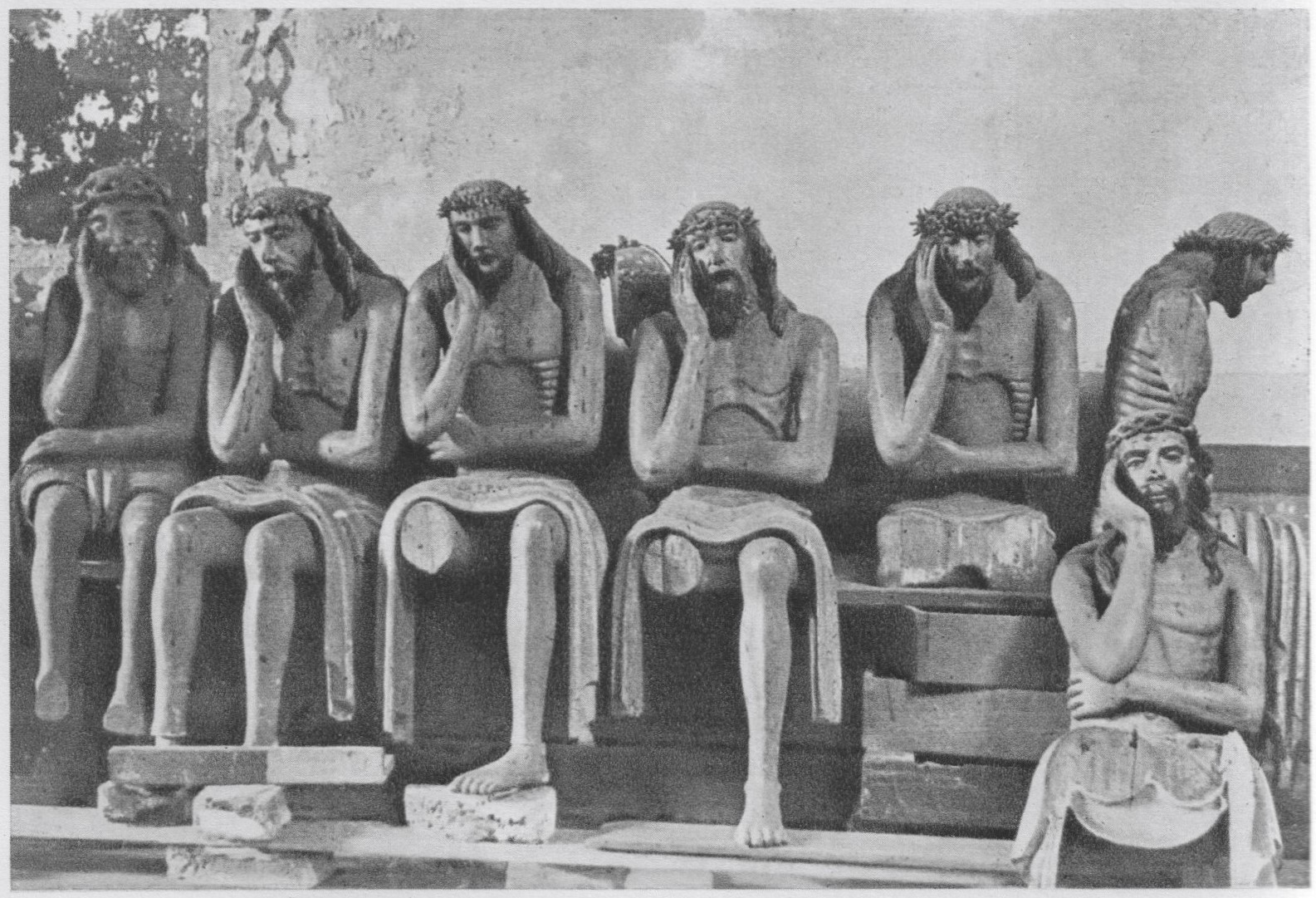

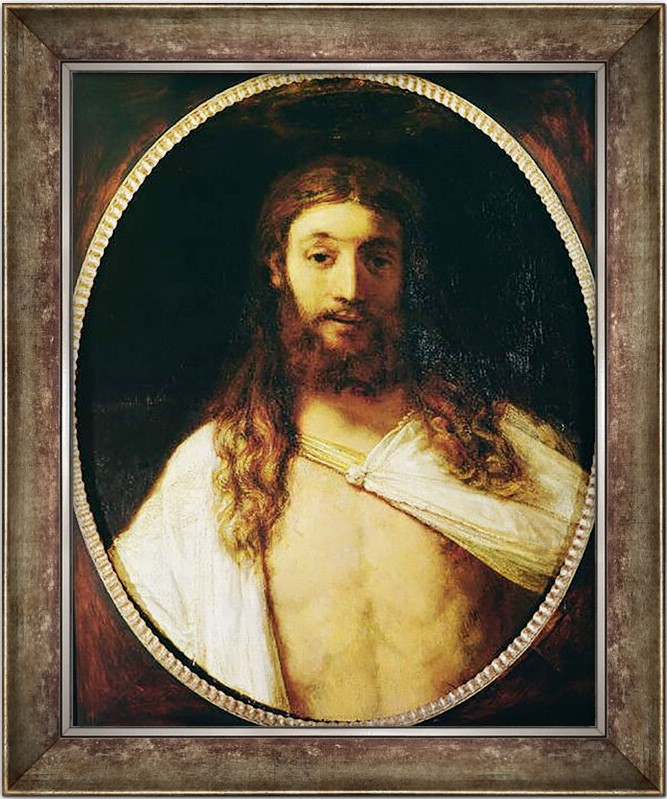

Fondamentale était la notion chrétienne du « Dieu homme », du Dieu incarné dans le mystère de l’eucharistie, figure du Christ martyrisé, outragé, à l’image de laquelle est la notion de « persona » à la fois misérable et transcendante qu’il va s’agir de déconstruire, de dé-faire, comme conséquence logique de la « liquidation » du christianisme.

D’où cette crise du sens car, comme le dit Derrida, l’époque du signe est essentiellement théologique, la « plénitude du sens », la congruence entre signifiant et signifié est théologique ou onto-théologique, Dieu étant le garant du sens (ce fameux « Au commencement était le Verbe ») sauf que, pour la déconstruction, on l’a vu, il n’y eut jamais un tel commencement, une telle origine, et la plénitude du sens est un mythe, le signe est arbitraire, il n’y eut que « jeux de sons et de marqueurs parmi les mutations du temps ».

On escamote ainsi la genèse ontologique du langage, par un tour de passe-passe rhétorique.

Inversement, pour un philosophe comme Boutang la « matière sonore » n’est pas « sans référence à l’intention de signifier », c’est une « nemesis » (répartition équitable) qui « se rapporte à quelque chose qu’il faut bien appeler « idées », à quelque chose dans les idées - et pas toujours ni uniquement la nécessité de distinguer »Pierre Boutang, Ontologie du secret.

Il faut donc, pour la déconstruction, opposer l’ « insignifiance », l’arbitraire du sens, toujours ouvert au report et à la vacuité (d’où ce néologisme de « différance » écrit avec un « a » qui indique à la fois une différence et un report, un délai), à l’autorité fossilisée du « Logos », de « l’ordre logocentrique ».

LOGOCENTRISME: notion clef qui renvoie à Platon lequel fait, selon Derrida, de la filiation et de la paternité le coeur du dispositif de pensée, mettant en scène « le Bien (le père, le soleil, comme source cachée, illuminante et aveuglante du « logos »).

La fondation (ontologique) est filiation (généalogique).

Tout le travail de « dissémination » déconstructionniste du « semen », de la semence du père consiste alors à dissoudre le lien qui unit l’origine à sa suite, le père à ses enfants, le phallus, comme alibi métaphysique de la domination masculine devenant cible privilégiée de la déconstruction. D’où le renouveau du féminisme.

Autre concept clef: le PHALLOGOCENTRISME: fusion du logocentrisme métaphysique et du phallocentrisme (hégémonie du masculin), qui passeront de catégories de la métaphysique au combat néo-féministe obsédé par tout retour hégémonique du masculin (du « phallocentrisme »), occupé à contrer toute remontée du phénomène vers l’essence donc à attaquer le lien qui unit le genre à l’identité de genre, à l’autonomiser et à faire de cette identité une pure et simple expression performative, cette sorte d’avatar déconstructionniste de la tautologie divine: « je suis ce que je dis que je suis ».

Le LOGOCENTRISME n’est pas qu’un PHALLOCENTRISME, il est aussi un ETHNOCENTRISME, la métaphysique étant le discours de l’homme blanc imposé à tous. D’où aujourd’hui’hui les obsessions décolonialistes et les risques de dérives aberrantes ou sectaires.

Ce qui n’empêche pas le discours dé-constructeur, comme le notent aussi bien J.F. Mattei que G. Steiner, d’échapper lui-même à une déconstruction, proférée en un discours éminemment rhétorique, assertif et référentiel, exposé en des termes entièrement… logocentriques !cf. Baptiste Rappin, Abécédaire de la déconstruction.

Fondamentalement, ce que remet en cause la déconstruction, c’est le concept de présence : Dieu, Idées de Platon, essence aristotélicienne ou thomiste, conscience de soi cartésienne, logique transcendantale de Kant ou l’ « Être » de Heidegger. La présence, théologique, ontologique ou métaphysique rend crédible l’affirmation qu’il y a « quelque choses dans ce que nous disons. ».

Or, pour la déconstruction comme pour Mallarmé, (on y revient), les signes ne véhiculent pas des présences et « fleur » est « l’absente de tout bouquet »; ils ne signifient que par jeu différentiel et par le report constant du sens dont la plénitude est toujours différée, reportée aux… Calendes grecques (d’où le jeu de mots derridien de « différance »). Voilà qui débouche sur ce que Steiner appelle une « contre-théologie de l’absence. ».

D’où l’accent mis par la déconstruction sur les espaces, les lacunes, les fragments, les fissures et les blancs (blanc sur blanc de Malévitch par exemple, blanc dans les poèmes de Du Bouchet…). Pas de continuité, pas d’achèvement, pas de finalité, pas d’ « auctoritas », c’est le règne de l’ « indécidable ».

À partir de là on peut dégager l’essentiel de la déconstruction:

« Si la métaphysique, écrit B. Rappin, se bâtit à partir du primat et de la stabilité d’une arche, la déconstruction, tout au contraire prend le parti de l’anarchie, c’est à dire de la fuite des commencements et de la vanité du commandement, elle expose aussi une pensée sans origine ni autorité.

Un philosophe de la déconstructionJean-Luc Nancy, Dans quels mondes vivons-nous ? , considérant qu’il faut liquider aussi bien la con-struction que la de-struction, se rabat sur la racine du mot : struere, qui signifie « amasser », « entasser » sans ordonnance ni organisation, pour ne plus dégager que ce concept de « struction », « là où il n’y a plus ni fin, ni moyen, ni assemblage, ni désassemblage, ni haut, ni bas, ni est, ni ouest. Mais tout ensemble » !

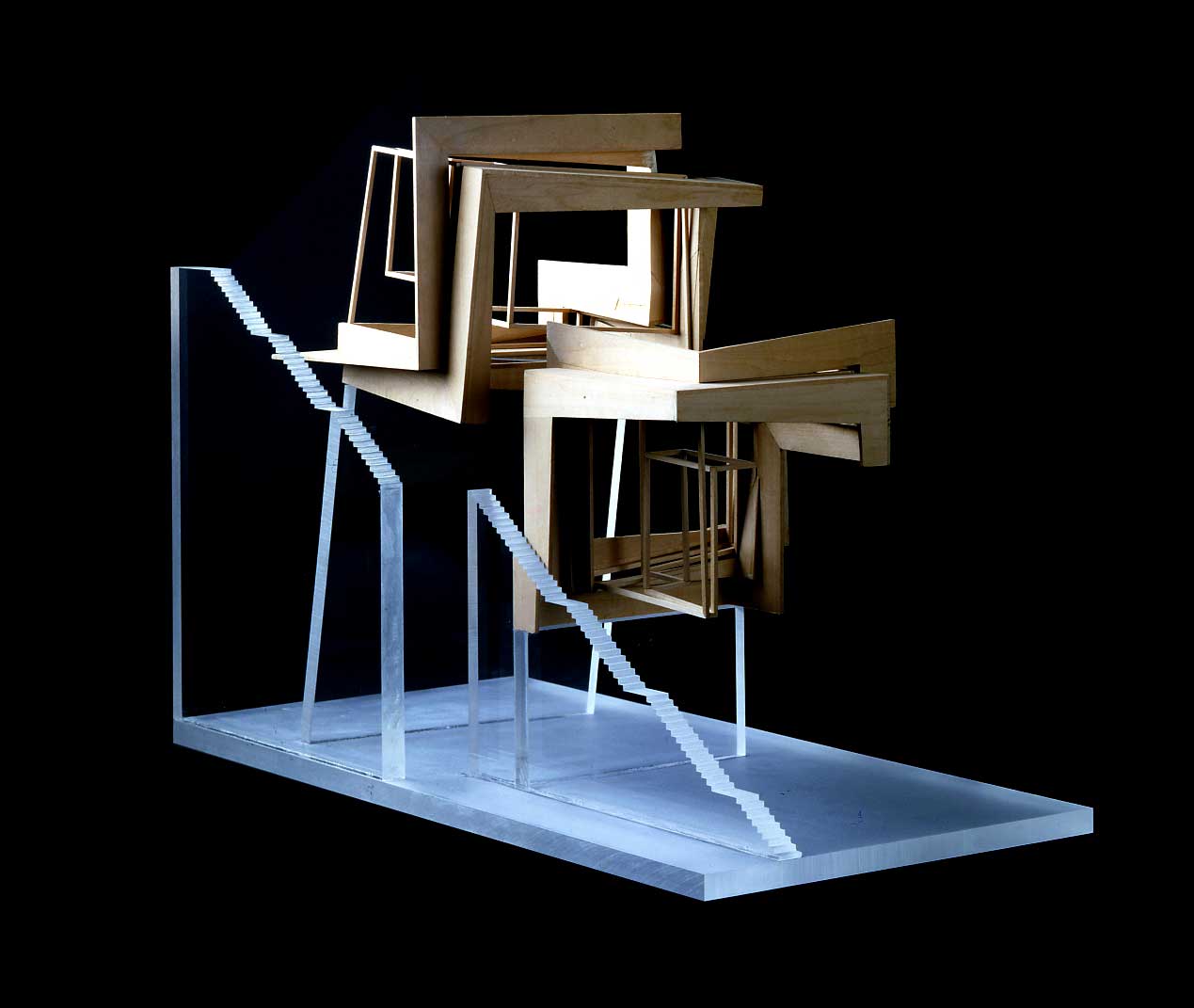

On comprend alors pourquoi la déconstruction s’en prend particulièrement à l’architecture. Valéry, dans Eupalinos ou l’âme de la danse disait que « de tous les actes, le plus complet est celui de construire ». Or l’architecture est aujourd’hui en pleine déconstruction. Pensons à Eisenman (qui travailla avec Derrida), pensons à sa « Guardiola house » de Cadix (1986-88) : un cube en forme de “L” incliné de 8 degrés, qui évoque les traces qu’aurait laissée la maison en glissant le long de la pente. Tout est en porte à faux dans le bâtiments: murs opaques bouchant la vue sur la mer, fenêtres ouvertes dans les planchers, confusion du sol et du plafond. Voilà qui évoque, conclut J.F. Mattei la « Crooked house » de Batman.Jean-François Mattei, L’homme dévasté.

En musique, évidemment, plus de centre de tonalité; il n’y a plus pour Boulez de « temps directionnel » mais des « bulles de temps », ce qui n’empêche pourtant pas Schönberg de réintroduire des centres de tonalité dans ses dernières oeuvres ni Steve Reich d’évoquer la nécessité d’un « centre d’attraction tonal », ni Lévi-Strauss de voir dans la tonalité un « ancrage naturel ».Claude Levi Strauss, Le cru et le cuit.

Il s’agira donc de renverser les hiérarchies:

« Le premier temps de la déconstruction consiste par conséquent à privilégier le terme d’une opposition qui, au sein de la tradition philosophique était considéré comme inférieur: le corps dame le pion à l’âme, comme le sensible à l’intelligible, l’absence à la présence, l’affect à la raison, le devenir au repos, le fait au droit, la différence à l’identité, l’autre au même etc… Et si, par extension, l’on considère que la philosophie est le produit de l’homme blanc occidental, comme l’écrit Jacques DerridaLa mythologie blanche. , alors la déconstruction achèvera le projet d’ébranlement de la métaphysique en valorisant la femme plutôt que l’homme (le féminisme postmoderne), l’animal plutôt que l’homme (le courant antispéciste) et les hétérotopies colonisées plutôt que l’Occident colonisateur (le courant postcolonial ).« hétérotopie » est un concept forgé par Foucault pour désigner comme une localisation physique de l’utopie.

Cela conduira à un rejet de l’identité comme centre, à un constant parti-pris de décentrement. Deleuze conseille donc de toujours partir de l’horizon plutôt que du moi situé. Mais qu’est-ce que l’horizon si ce n’est cette ligne située par rapport à moi qui la perçois ? Et dans ce rejet obstiné de l’identité, qu’est-ce que cette façon de faire de l’Autre un Absolu qui échappe à la clôture des liens amicaux (conçus comme une rencontre de deux identités) mais qui soit ouverture inconditionnelle aux singularités quelconques, sur le mode de ce que le philosophe J.L. Nancy appelle « com-parution » ?

Pour un philosophe comme Deleuze, il s’agit explicitement de renverser le platonisme, ce qui conduit à « l’inversion de la hiérarchie traditionnelle qui ordonne les copies à l’idée, donc à l’émancipation des fantasmes ». La priorité est donnée aux simulacres puisqu’il n’y a plus de remontée au modèle. On en reste au simulacre qui ne fait fond sur rien. J.F. Mattei parle avec raison du nihilisme des simulacres (« Nihil » vient du mot latin « ne hilum », absence de « hile », la cicatrice laissée sur la graine par la rupture du funicule).

Mais il ne s’agit pas seulement de renverser (ce qui serait rester dans une logique du sens) il s’agit de déconstruire la possibilité même de signifier quoi que ce soit et de se dégager de tout système duel (sensible / intelligible; âme / corps: substance / accident). D’où cette notion de Neutre et comme tout le Neutre est « esquive de l’assertion », comme, dit Barthes, le Neutre « déjoue le paradigme », cela débouche sur la généralisation derridienne du « ni.. ni… » : ni remède ni poison (pharmakon), ni bien ni mal, ni dedans ni dehors, ni la parole ni l’écriture, ni signifiant ni signifié (le gramme chez Derrida) et bien sûr ni masculin ni féminin.

Ce « ni… ni » initialement opérateur métaphysique de la déconstruction, ouvre la voie à une déclinaison politico-culturelle qui prend la forme, très influente aujourd’hui dans les milieux intellectuels, des études de genre. Cela débouche sur la théorie « queer » qui vise à démontrer que « l’identité sexuelle ne renvoie plus à aucune substance préalable, à aucun « a priori »: elle est un événement illocutoire qui subvertit le jeu des frontières entre l’espace psychique et le monde social. »

Pas de finalité, disparition de l’autorité, pas d’achèvement du sens, pas de dialectique non plus.

La déconstruction, c’est le rejet de toute pensée dialectique. Les philosophes** Deleuze et Derrida se méfient en effet de la négativité hégélienne qui conduit à réintégrer la différence dans une totalité synthétique.

Philippe Muray, de son côté, avait bien noté que dans notre postmodernité, « Tout antagonisme véritable est rejeté. ». Ce qui conduit à penser que « l’Histoire est terminée », c’est à dire qu’a disparu le « négatif » ou tout simplement la « réalité ». Comme Joseph de Maistre et comme Baudelaire il se réfère aussi à la négativité du péché originel.

Or partout aujourd’hui règne le même. Plus de contradictions, plus d’oppositions, simplement des semblants (des simulacres) d’oppositions. Ph. Muray en veut pour exemple le fameux vote sur la Constitution européenne dont on a fait une mascarade. En fait désormais, dit-il, « le Moderne ne se veut plus divisé que contre lui-même ». D’où ce règne de l’indifférenciation à tous les étages. Cette nouvelle conception du Moderne (postmoderne) vise à évacuer toute discrimination, toutes les distinctions, en particulier la distinction entre l’animal et l’homme. D’où ce colloque tenu, il y a plus de vingt ans maintenant, au Sénat, dont le thème était (sans rire): « En 2001, quelle place pour le chien citoyen? ».

Pour se donner l’illusion que l’Histoire continue, poursuit Ph. Muray, le monde homogénéisé se donne, se crée, des ennemis de composition : en France par exemple, le Front National, le néo-fascisme, le racisme. Le « négatif » ayant été éliminé, dans un monde sans contradiction, la figure (romantique) du rebelle a disparu. Ceux qui se donnent pour tels ne sont que « rebelles de confort » et des « mutins de Panurge »… Désormais la domination a intégré la rébellion.

La « fin de l’Histoire », telle que l’entend Ph. Muray ne ressemble ni à la fin de l’histoire vue par Fukuyama (victoire du libéralisme économique) ni au règne hégélien de l’État universel et homogène, et pas davantage non plus à cette réalisation de la liberté humaine où Kant voyait le point final de l’Histoire; ce n’est pas une catastrophe, ni un événement apocalyptico-quiétiste, c’est au contraire quelque chose comme un commencement de la fin qui serait sans fin, comme une annulation de la fin.

Quelque chose qui pourrait bien ressembler à une sorte de « clonage » sans fin. Avec, évidemment, effacement de toute idée de filiation.

La clonage, ce « rêve cellulaire de scissiparité » comme dit BaudrillardSimulacres et simulation. , c’est la disparition de l’altérité, de la dualité, c’est « aller du même au même », « Utopie mono cellulaire qui, par voie de la génétique, fait accéder les êtres complexes au destin des protozoaires. »

Négation de la sexualité, de l’engendrement, du père et de la mère, de l’imaginaire, du stade du miroir (soi-même comme un autre), pulsion de mort.

« Il ne s’agit même pas de gémellité, développe Baudrillard, car il y a dans les Gémeaux ou les Jumeaux une propriété spécifique, et une fascination particulière, et sacrée, du Deux, de ce qui est deux d’emblée et n’a jamais été un. Alors que le clonage consacre la réitération du même: 1+1+1+1, etc. Démultiplication sérielle.

Quelque chose finalement comme le rhizome deleuzien.cf. Deleuze et Guattari, Mille Plateaux. Prolifération sans fin d’une seule matrice, comme dans le cancer (ou dans le virus, Derrida lui-même disant d’ailleurs que la déconstruction, c’était comme un virus).

Dans ce monde postmoderne, « absolument » moderne cette fois-ci pour de bon et non plus de façon ironique et critique comme pour Rimbaud, et de façon clonique ou tautologique, la loi du Père n’existe plus ni donc, la fonction symbolique. D’où, corrélativement à la dégradation du langage, la régression infantile encouragée par une infantilisation constante, l’entropie généralisée.

Par ailleurs, la disparition du « conflit interne au sujet » conduit à externaliser sans cesse les moindres conflits (le malaise de l’homosexuel par exemple, mis sur le compte de l’homophobie des « autres »). Conduite externalisée qui fait, dit Muray, le pervers à la place du névrosé.

Ineptes donc toutes ces lois contre la « discrimination » car la discrimination, on rougit avec Muray de le rappeler, « est à l’origine, et littéralement, de l’action de distinguer des objets de pensée, ou de discerner les choses les unes des autres. Il n’y a donc pas un propos, dans quelque langue que ce soit, il n’y a pas une phrase issue d’une pensée un peu construite, qui ne soit, en son essence, discriminatoire. »

Faute de quoi, le langage n’est plus que gargouillis, borborygme ou « parler-bébé ». « Glossolalie ». Muray résume cela dans une belle et amusante formule:

« Au commencement était le Verbe, et à la fin, le borborygme, sous surveillance. »Philippe Muray, Exorcismes spirituels.

Dans cette disparition de toutes les structures duelles: cause / effet; actif / passif; sujet / objet… y compris celle du destinateur / destinataire (dans la confusion du médium et du message dont parle Mac Luhan), qui étaient pourtant garants du sens, on peut dire que le discours « circule » au sens littéral : c’est-à-dire qu’il ne va plus d’un point à un autre mais qu’il parcourt un cycle qui englobe indistinctement les positions d’émetteur et de récepteur, désormais irrepérables en tant que telles. »Baudrillard, Simulacres et simulation.

Dans notre postmodernité le simulacre en effet a pris la place de la réalité et Guy Debord a bien analysé que nous sommes dans un monde de « l’image autonomisée » où le faux ne se donne plus comme faux mais comme un moment du vrai, où « le spectacle ne veut en venir à rien d’autre qu’à lui-même ».Guy Debord, Société du spectacle.

Monde des simulacres en abîme, comme dans la série des Matrix.

Avec en plus, toutes les conséquences politiques que cela implique.

Impossible alors de repérer une instance émettrice du pouvoir, impossible d’en repérer la source dans un cycle où s’échangent les positions de dominants et de dominés:

« Ce simulacre d’inversion ou d’involution des pôles, ce subterfuge génial qui est le secret de tout le discours de la manipulation et donc, aujourd’hui dans tous les domaines, le secret de tout nouveau pouvoir dans l’effacement de la scène du pouvoir, dans l’assomption de toutes les paroles d’où est résultée cette fantastique majorité silencieuse qui est la caractéristique de notre temps - tout ceci a sans doute commencé dans la sphère politique avec le simulacre démocratique, c’est-à-dire la substitution à l’instance de Dieu de l’instance du peuple comme source du pouvoir et au pouvoir comme « émanation » du pouvoir comme « représentation »Baudrillard, Simulacres et simulation. . Une « représentation » qui se mue en « simulation » ajoute J.F. Mattei.

C’est donc une véritable « Révolution anti-copernicienne : plus d’instance transcendante ni de soleil ni de source lumineuse du pouvoir et du savoir - tout vient du peuple et tout y retourne. C’est avec ce magnifique « recyclage » que commence à se mettre en place, depuis le scénario du suffrage de masse jusqu’aux fantômes actuels des sondages, le simulacre universel de la manipulation. »Baudrillard, Simulacres et simulation.

Dans le champ du simulacre et de la simulation il n’y a plus aucun critère de différenciation du vrai et du faux, du réel et du fictif, de la droite et de la gauche, du travail et de la grève (la grève étant, écrit Baudrillard, « incorporée comme l’obsolescence dans les objets, comme la crise dans la production ») comme les guerres elle-mêmes aussi terribles et destructrices soient-elles (Baudrillard en est à l’exemple USA / Vietnam) qui, dit-il « ne sont qu’un simulacre de mise à mort puisqu’elles visent en fait, des deux côtés, à la « rationalisation terroriste du social » (abolition des structures tribales, communautaires, pré-capitalistes, toutes les formes d’échanges, de langue, d’organisation symbolique ». Tout cela pour la mise en place d’une socialité disciplinaire. C’est ainsi que Baudrillard analysera fin de la guerre au Vietnam : apparemment défaite des Américains qui se retirent mais victoire puisque désormais la Chine est passée d’une « stratégie de révolution mondiale » à un « modus vivendi mondial ». D’ailleurs la Chine communiste est encore « plus efficace que le capitalisme dans la liquidation des structures pré-capitalistes, « sauvages » et archaiques ».

Autrement dit, cette guerre, aussi violente fût-elle, n’aura été qu’un simulacre de lutte à mort qui dissimulait de part et d’autre un même objectif « avec la complicité égale des deux adversaires »: la liquidation totale des « structures tribales, communautaires, pré-capitalistes, toutes les formes d’échange, de la rue, d’organisations symboliques », dans une « rationalisation terroriste du social. ».

Tout désormais est simulacre et jeu de simulacres, à commencer donc par le pouvoir lui-même, jeu de simulacres et de simulations « qui constituent le citoyen en consommateur d’images politiques; ce qui fait du peuple, selon le mot de Rousseau, une “ populace “ ».

Assez voisine de la « dissémination » derridienne (dissémination de semence non productive), la façon dont Deleuze fait de l’arbre (sa verticalité, son ancrage dans le sol, son élévation vers le ciel) une cible de choix, lui substituant l’horizontalité du rhizome qui « connecte un point quelconque avec un autre point quelconque », ne se laissant jamais ramener à l’Un ni au multiple. « à l’opposé de l’arbre (il n’y a plus ni profondeur ni hauteur dans l’exercice même de la pensée), le rhizome, horizontalité sans commencement ni fin n’est pas objet de reproduction : ni reproduction externe comme l’image-arbre, ni reproduction interne comme la structure-arbre. Le rhizome est une anti-généalogie ».

Le sens ne se fait plus qu’à la surface des choses, dans une ligne de fuite infinie.

Or l’équivalent politique du rhizome est la meute (« les rats sont des rhizomes », les loups également).

« Alors que l’État-nation se structure à l’image de l’arbre en déployant une autorité qui s’exerce du haut vers le bas, la meute se meut sur le seul plan horizontal et, par ses incessants mouvements, se soustrait à l’emprise de tous les processus qui structurent des relations de savoir et de pouvoir.

Comme le dit fort bien Alain SuppiotAlain Suppiot, La gouvernance par les nombres. , alors que l’arbre est filiation, qu’il impose le verbe être, le rhizome a pour tissu la conjonction « et… et… et… », « Or, ce modèle réticulaire est depuis longtemps celui des réseaux mafieux ». Deleuze et Guattari pensaient avoir trouvé « la forme la plus radicale de subversion de l’ordre établi, ordre symbolisé à leurs yeux par la verticalité de l’arbre plongeant ses racines dans le sol », allant même jusque’à considérer que « la réduction des hommes à des numéros déterritorialisés dans l’univers concentrationnaire », que « l’organisation numérique des hommes » n’est pas « plus cruelle que celle des lignages ou des États » ! Ils croyaient alors « prendre de vitesse le capitalisme alors qu’ils n’étaient que les fourriers de sa mutation ultralibérale ».

Deleuze et GuattariMille Plateaux. privilégient alors la notion de nomadisme, mouvement sans origine ni fin, en opposition aux images traditionnellement métaphysiques de la stabilité, du repos, de la verticalité, de l’arbre. Dans cet ordre sans limites territoriales « les réseaux économiques sont assez puissants pour déraciner le pouvoir des États, les identités étant réduites à des nombres sont interchangeables, et la contractualisation (substituée à la loi) rend toute loi inutile, hors la loi du changement perpétuel. ».Alain Suppiot, La gouvernance par les nombres.

Cette rage de déraciner, poursuit-il, « avait été diagnostiquée par Simone WeilSimone Weil, L’enracinement. , qui y voyait “ la plus dangereuse maladie des sociétés humaines “ car elle étend progressivement à tous leurs membres la prolétarisation qui a d’abord été infligée aux ouvriers et aux peuples colonisés. ».

Conclusion

On aura donc essayé de voir combien le Moderne (qui n’est pas le postmoderne) reste toujours ce geste esquissé vers l’Ancien, l’origine, la réminiscence, cette nostalgie odysséenne du retour, cet usage de l’analogie reliant les phénomènes qui apparaissent aux Idées invisibles mais qui demeurent, ce « coeur battant » de la métaphysique.

Dans un article qui date de 2016, B. RappinBaptiste Rappin, « Le gouvernement des données ou le triomphe de l’univocité », Études digitales, n° 2, 2016. s’est attaché à montrer combien à notre époque postmoderne, où triomphe le modèle de rétroactivité cybernétique, on assiste au triomphe de l’univocité logique, du langage strictement « géométrique » comme disait Pascal, sur l’analogie. Or l’analogie (et le transport de la métaphore) est au coeur même de la création (artistique, littéraire…) ; création qui, comme G. Steiner le montreGeorge Steiner, Grammaires de la création. n’est pas invention, laquelle n’est que purement combinatoire, mais élan vital transcendant, ressortissant à l’organique et non au mécanique, faisant toujours fond, pour finir, sur les notions de correspondances, d’harmonie, de Cosmos, d’origine, de Créateur.

Or, tout à l’inverse, le mouvement décréatif postmoderne nous emporte, sans retour.

En 1888 Nietzsche avait déjà noté cette « torturante tension » de notre culture européenne qui croît de décennies en décennies comme portée par une catastrophe inquiète, violente, comme un fleuve qui veut en finir, qui ne cherche pas à revenir à soi, qui craint de revenir à soi. ».

Difficile de ne pas voir dans ce passage du moderne (conçu comme entretien critique avec l’ancien) au postmoderne (radicale et irréversible entreprise de déconstruction, de démontage, de démantèlement), le dernier signe en date du déclin de l’Occident, d’une « civilisation qui commença par les cathédrales » et qui, comme le dit Cioran « devait finir par l’hermétisme de la schizophrénie ».

Pour résumer ce qui, plus précisément en France, nous a conduit à cette rupture postmoderne, peut-être faudrait-il dégager deux points essentiels: sortie de l’histoire et déchristianisation. Simultanément.

Sortie de l’histoire en quelques étapes : non seulement le désastre de 1870 (fort bien commenté par Dostoïevski dans son Journal), non seulement celui de Waterloo (1815; pour Cioran « le déclin de l’Europe a commencé avec les jacobins et Napoléon. C’est à dire, avec le déraillement de la Révolution française et les guerres qui suivirent et qui ont affaibli le peuple français »), mais on peut aussi remonter plus loin: déjà au XVIII°, la France du règne de Louis XV, qui s’efface devant la puissance anglaise.

Une peinture illustre bien cela: le « Gilles » de Watteau, une peinture sans action, sans « histoire » et, pour Starobinski, critique d’art, la figure d’un pitre qui désormais s’est substituée à celle d’un Christ aux outrages, ou encore à celle de l’ « Ecce homo » de Rembrandt qu’admirait Watteau.

Sans oublier l’étrange Annonciation de Lorenzo Lotto où l’on voit, dit G. Steiner, « Une Marie hébétée fuyant le messager divin qui surgit dans son dos, soit la notation la plus incisive que nous ayons concernant les efforts de l’esthétique pour fuir l’incarnation ».

Avec, de surcroît, ce chat noir au poil hérissé qui traverse la toile, comme un symbole du mal et (on y revient), du péché originel.

Sortie de l’histoire conjuguée à une déchristianisation progressive, qui nous ont conduits aujourd’hui à ne plus en être réduit qu’à, selon le mot de Cioran : « bricoler dans l’incurable ».

Observons, pour finir, le paradoxe de notre actuelle postmodernité.

On pourrait supposer que le processus de déconstruction systématique et généralisée procède d’un profond scepticisme donc d’une grande neutralité, dénué de « flammes, de croyances et de démences », admettant, comme dit Cioran « le caractère interchangeable des idées », sans passion ni fanatisme. Or c’est tout l’inverse qui se passe. La déconstruction en ses actuels avatars (cancel culture, wokisme, racialisation, théorie du genre, animalière, antispécisme…) est devenue une croyance, une foi, qui veut s’imposer à tous. Elle s’est faite idéologie.

Espérons qu’elle ne débouche pas à son tour sur quelque nouvelle « farce sanglante »; liquidation définitive de l’ « incarnation » pour, selon la judicieuse formule de G. Steiner, un « sinistre carnaval ».